缔造“水饺皇后”的香港,也是被移民塑造的香港

作为一个文化符号,水饺象征构成香港文化的诸多根系中的一系,即南下移民所带来的中国各地的地域文化。

香港导演刘伟强的新片《水饺皇后》,以“湾仔码头”水饺的发家史为蓝本,始于女主角臧健和抵达香港,在底层社会挣扎求生,做塑胶花、洗碗、刷电车、摆摊卖水饺,迄于她凭借手艺与坚持,将她的速冻水饺品牌推向全世界。

《水饺皇后》原型臧健和

以传主为核心,《水饺皇后》勾勒出1970年代至1980年代典型的香港市民生活。这是一个移民社会,由于彼时统治香港的港英政府,采取所谓“抵垒”政策,一俟非法移民到达香港城区,找到其在香港的联络人,便可获得居留身份,于是大量移民涌入香港谋生。他们生活在看不见光的地方,做着本地人所不愿做的工作。香港诗人也斯,在写于1993年的《九龙城寨,我们的空间》一文,用主权混乱的著名“三不管”地带九龙城寨,比喻战后移民潮下的香港:“这是一个混杂的空间,一个不容易一概而论的空间,一个看上去可怕,但又那么多人尝试正常地生活下去一个空间。这是香港。”在诗人眼中,香港的确是一个“美丑各半”的地方。其间有“种种暧昧的符号,指向许多古怪的可能的解释”。

作为食物的水饺,同样也是符号,象征构成香港文化的诸多根系中的一系,即南下移民所带来的中国各地的地域文化。正如北方水饺厚实的饺子皮,被香港顾客的口味重新塑造,变成加碱水与盐的,更薄,更有嚼劲的港式饺子皮。各地方文化也被本土化,汇入香港文化的谱系。

剧照 马丽 饰 臧健和

在城市幽暗的褶皱里,文化的混杂随处可见。电影前半段的主要剧情,发生在惠英红饰演的红姐的出租屋内。这栋出租屋仿佛彼时香港的缩影,其中有卖春女,有裁缝,有卖糖水的小贩,有与女友私奔至此浑浑噩噩度日的沪籍公子哥。不同身份,不同阶级的租客栖身于此,躺在火柴般大小的狭窄出租屋内,他们便可忘却自己的前世今生,忘却自己来到这里的因由。这尺寸空间将他们结成一个共同体,朝夕相处间,某种身在香港的意识产生了,由是,他们及他们的子女,便从这片土地的客人变成了主人。

生于上海,长于香港的作家陈冠中,在长文《九十分钟香港社会文化史》中提到,对于战后在香港成长的婴儿潮一代人而言,“香港从一个过客、侨居者、移民为主的城市,变成一个长期定居者为主的城市。香港是家,无根的一代在香港植根。”电影中女主角的两个女儿,正是个中典型,广东话逐渐取代普通话,成为她们交流与思考的语言。她们被这城市空间所启蒙,逐渐熟悉它的秩序与规则。对此,陈冠中在一次演讲中提到,1973年,两年间持续上涨的恒生指数,突然从1700点暴跌至130点,在这一刻,他那一代人便“开蒙了文化和金钱经济” 。

1970年代,香港成为一座高度发达的资本主义城市,它像十字路口滴答作响的红绿灯一般,守着自己无情的节奏持续向前,仿佛经济的高度发达使市民变得压抑扭曲且急躁,不会看向落在身后的人们。电影呈现了经济高度发展下的乱象,譬如那些压榨新移民的企业,很多次,它们都让主角陷入绝望。

但每至此时,这座城市却突然变得有人情味。在影片最开始,那对在新界长洲岛做塑胶花和玩偶的夫妇,得知主角的非法移民身份时,他们的第一反应,是立刻找来渡船,将她送往港岛以避过遣返。这并非导演与编剧的向壁虚构。

在1960年代至1970年代的移港浪潮中,对移民们如此这般的无私帮助,每时每刻都在香港各地发生。其中最著名的一次,当属1962年的“华山救亲”。那年5月14日,约有三万名非法移民被困在香港上水华山,随后两天,在《明报》与《星岛日报》的呼吁下,共有十几万人次的香港市民涌向华山,为非法移民提供生存物资,甚至将其接入家中藏匿。在遣散移民的石湖墟收容营地外,逾四千市民卧睡于露天,阻止警方的遣散行动。市区内不少娱乐场所关门歇业以做声援。香港媒体事后统计,过半数的移民在市民们的帮助下,得以逃过遣散,留在香港。

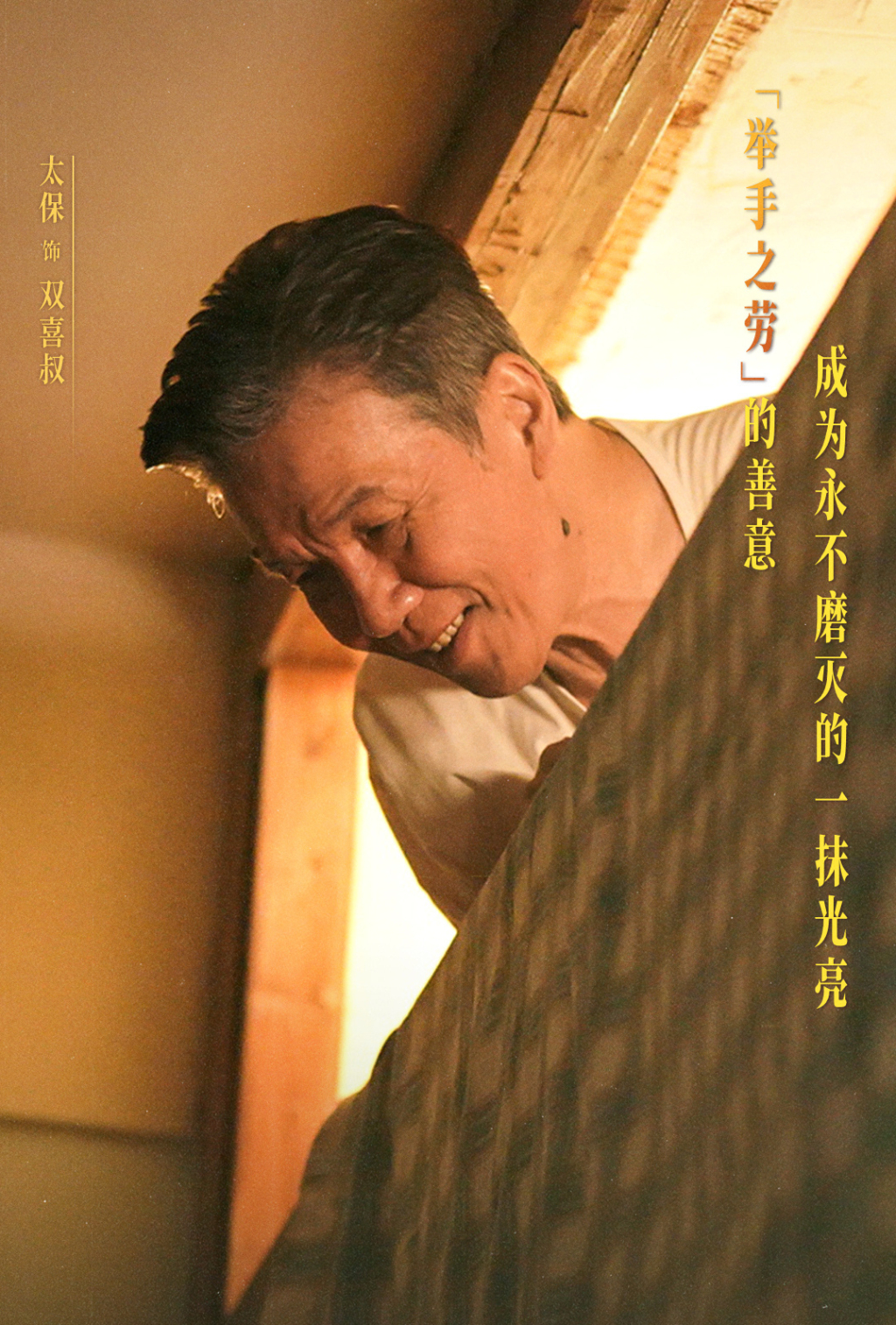

剧照 太保 饰 双喜叔

剧照 惠英红 饰 房东红姐

臧健和的人生,可谓那一代新移民的代表。

电影最后,她与成年后的两个女儿,漫步在她们事业的起点:港仔码头,当初在这里摆摊卖水饺的一幕幕开始浮现,曾经帮助过他们的人,此刻成为画面中的金色虚影。我们看到了水饺皇后商业传奇背后的那座城市。是那座城市,以它的冰冷与温暖,无情与有情,缔造了作为移民的臧健和的成功。这一个故事,的确可以说是时代的传奇,它属于那样一个世界,彼时,即使有身份的区隔,阶级的格差,我们依然会在一盘热气腾腾的水饺的调和下,围坐在一起。