舞者王佳俊谈“与AI共舞”:像多了一个舞伴,要考虑它的“感受”

5月17日,2025上海科技节正式开幕。在启动仪式上,科技舞蹈融合作品《逐梦未来》备受瞩目。这是我国首个以实时AI动捕技术与舞者身体语言实现“共舞”的艺术探索,是一场将“人工智能”深度融合舞蹈艺术舞台创作的先锋之作。

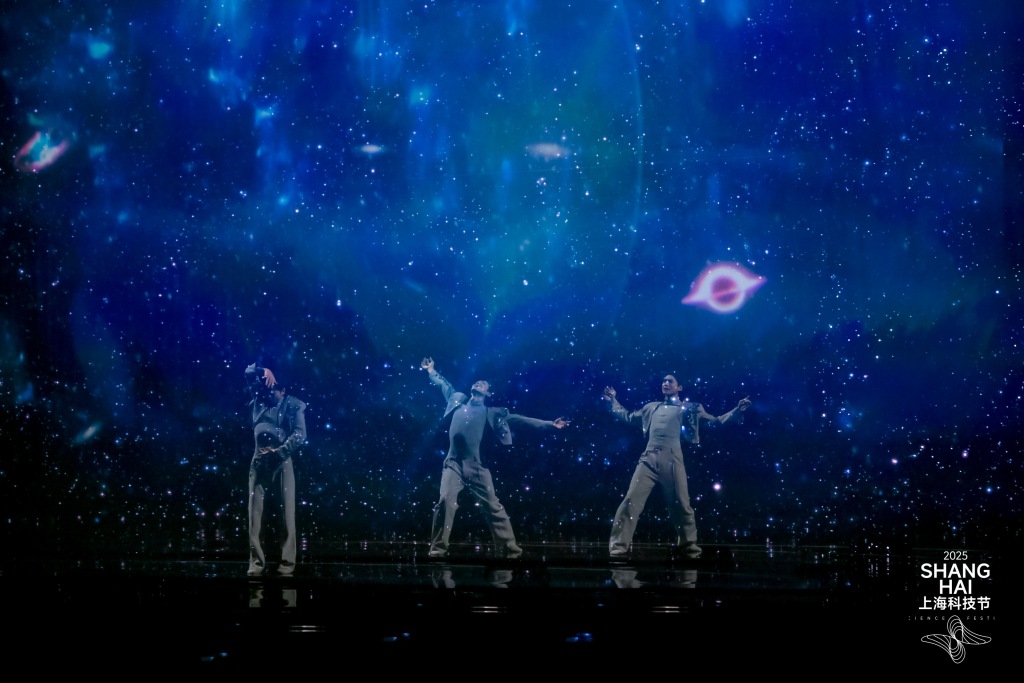

科技舞蹈融合作品《逐梦未来》在启动仪式上表演。本文图片均为主办方供图

舞者处于一帘纱幕和电子大屏之间,每一次旋转舞动都能通过AI动捕技术与画面实时交互。身体语汇与虚拟影像实时交织,构建出一个梦幻般“未来已来”的沉浸式感知环境。这不仅是舞台语言的重塑和探索,更是一次“艺术本体”与“智能未来”的对话。

导演汪起正告诉澎湃新闻记者,在人工智能的时代,艺术也想跟时代接轨,作为从业者也想拓宽艺术的边界。科学家的发明和艺术家的创作非常相似,都是一种灵感的涌现,而科学和艺术都需要更多的普及。在如此大的平台上实现科普和艺普的双向奔赴,可以说是“功德一件”。

节目的表演者王佳俊是上海歌舞团荣典首席舞者,也是舞剧《永不消逝的电波》中男主角李侠的扮演者。在他看来,AI像是舞台上的另一个舞伴,而这也是他舞蹈生涯最具探索性的一次表演。

与AI共舞是什么体验?节目孕育过程中有哪些难点?科技与艺术在未来能够如何交织?从这个开拓性的尝试出发,澎湃新闻记者和王佳俊聊了聊。

澎湃新闻:对于演员来说,这种“舞蹈+科技”的探索有什么不一样的感受?

王佳俊:这次舞蹈和科技的碰撞是一次探索,或者说这种形式的一个雏形。

以前表演的时候我只需要考虑自身,自己怎么好看怎么跳。但是在和AI合作的时候,就像是多了一个舞伴,你要考虑到对方的感受,比如说现在的技术能够做到什么。我们之前测试过,如果我的动态过于快、过于复杂,它就没办法处理,会出现掉帧或者捕捉失败的情况,突然间画面就卡住了。

当然这很真实,也证明它确实在做实时的计算。出现问题很正常,但从表演的角度来讲,我们总会希望是比较完美的,所以从舞蹈动作和形式上进行改编。从我的角度来说没那么自由,会需要跟他进行配合,我觉得是在跟它跳双人舞。

演出在内容和形式上都展现了舞蹈与技术的融合

澎湃新闻:这次节目的编排过程是怎么样的?会遇到哪些困难?

王佳俊:最早有这个科技融合的想法是2024年年初,当时想为“元舞际”的舞蹈专场打造一个开场节目,希望它是具有未来感的,能够真的让科技有一些介入。最终呈现在舞台上是今年1月,大概花了一年的时间。

我不是科技控,但是我当时一听就对这个想法很感兴趣,我说我们应该就开始做,现在做甚至有点晚了。

一年时间里最困难的其实是选择,就是去找具体什么样的科技形式。我们考虑过和机器人共舞,也考虑过鼓风机、多媒体等等,最终我们觉得需要有一些视觉冲突更强的,所以把多媒体放在里边,然后通过AI做即时演算的,可能会比较完整。

我们是和上海交大的技术团队合作,过程中技术也一直在进步,彼此磨合。很多动作他们的数据库也是第一次收录,比如一些头朝下的动作原有的数据库可能不会识别为人类,做不了动作捕捉,我们就会一起探讨。他们也一次次反复地过来,首先就是从充实模型的数据开始,让我多跳一些,多喂数据,然后一点点加工起来,到最后能够跟上我的节奏。

第一次合作可能是尝个鲜,我把我的动作都放进你的数据库里,让AI去算一算。我也希望这种合作不是一次性的,而是能够长期合作,探索更多技术革新的可能性。

澎湃新闻:对未来的合作有怎样的期待,最终“舞蹈+科技”能够达到何种程度?

王佳俊:我觉得现在大家对于未来科技都是很感兴趣的,对于舞蹈来说它早晚要介入,只是考虑用哪种方式。我其实在想能不能更密切地去进行联系,比如说让它即兴做音乐,或者是把灯光交给他,再或者舞台上如果是不止一个人,它能不能做到更多的演算。

我们也在和技术团队做很多的探讨,对于他们来说,可能用艺术来展现研究成果也是很有意思的一个方向,比如他们的很多技术苦于没有表达的时候,艺术可能是可以进行表达的一个突破口。

那么现在是一个不到4分钟的作品,是相对单一的互动,我希望以后能够拓展到几十分钟,也给予科技更多的权限。如果AI可以让很多的舞台设计都是有即时性的,那是不是每场演出都会不一样?我觉得做这种尝试很有意思,最终能够达到多大多好的效果不知道,但你还是会希望去做更多尝试性的东西。

澎湃新闻:作为一名舞蹈演员,你怎么理解AI?你觉得AI技术对行业会有怎样的影响?

王佳俊:现在很多人会提到危机感,这里面可能是对未知的一种恐惧,我们对于不了解的东西总是会害怕它做了超出我们想象的事情,这可能是危机感。另外就是AI会不会取代人,我觉得人的思想很难被替代,因为人容易犯错,人容易出现你想象不到的事情。

艺术的创作本来就是很抽象的东西,它把你的所思所想由身体展现出来。就舞蹈来说,如果单一地采集肢体动作,把我们所有的技术技巧交给AI,再让一个机器人去代替人跳舞,我觉得可能性不是没有,完全可以。但如果它做到100%的完美精准的话,我觉得未必是我们所要求的艺术。

艺术就是有遗憾的东西,它是每场都在精进,都在变化,它是即时的人跟人之间产生的一个信息素交换。我觉得每一场演出的不确定性才是艺术,所以可能未来AI对于我们来说,更希望它是在做辅助的。今天我在不断地让这个技术冲击进来,让它去做更多东西,我想看看它能做到什么程度。我觉得AI也是艺术未来的一个模块,我们应该去接纳它,包容它,甚至去帮助它。我相信未来一定会到来,与其害怕,不如尝试去跟它继续合作。