被枪杀的外交官情侣,和失控的仇恨

作者 | 贺一

编辑 | 阿树

一场悲剧,把战争的裂痕推到了美国人的眼前。

当地时间 5 月 22 日晚 9 点 05 分,一男一女两名以色列使馆工作人员在华盛顿市中心的首都犹太博物馆外被一名男子枪杀。

据报道,嫌疑人在现场向警方自首时声称 " 为了加沙 ",并从口袋中掏出一块红色的巴勒斯坦方巾,高喊着 " 解放,解放巴勒斯坦(Free, Free Palestine)"。

事发时,馆内正举行由美国犹太人委员会主办的鸡尾酒会,嘉宾多为年轻的犹太外交官与专业人士。两名遇害者是活动参与者,也是一对即将订婚的年轻恋人。

5 月 22 日,人们在美国首都华盛顿白宫附近悼念遭枪杀的以色列驻美使馆工作人员 / 图源:新华社

据华盛顿警方介绍,这是一场 " 有针对性 " 的袭击。嫌疑人被目击在博物馆门口徘徊,随后朝包括受害者在内的 4 人 " 近距离开枪 "。

目前,嫌疑人身份已确认:埃利亚斯 · 罗德里格斯,30 岁,来自芝加哥,被指控犯有两项一级谋杀罪。警方表示,其过往并无犯罪纪录,也未出现在任何监控名单中。

随着更多信息的披露,罗德里格斯的政治立场引发诸多讨论。

罗德里格斯曾长期参与各类政治抗议和社会运动,包括反特朗普集会、反对警察暴力示威游行等;他也曾在一份 2017 年的众筹页面中提到,自己 11 岁那年父亲被派往伊拉克参战,自那时起便 " 政治觉醒 ",试图阻止 " 又一代美国人从种族灭绝的帝国主义战争中回家 "。

在枪击案发生后不久,社交平台 X 上出现一封署名 " 埃利亚斯 · 罗德里格斯 " 的公开信,表达了对以色列加沙军事行动的强烈愤怒。信中称 " 非暴力抗议已被证明无效 ",并将 " 武装行动 " 描述为 " 唯一理智的回应 "。

罗德里格斯位于芝加哥的公寓外窗,他的窗户上有两个关于巴勒斯坦的标志,其中一个展示了伊利诺伊州的一名巴勒斯坦裔美国男孩的形象,这个男孩 2023 年时被房东用刀刺死 / 图源:观察者网

然而,被杀害的两位年轻外交官,政治立场并不与内塔尼亚胡政府一致,而是主张犹太人与穆斯林在中东毗邻而居,两人在过去积极参与主张和平和人道主义的社团活动。

这场发生在街头的惨案,标志着极端情绪和撕裂不再属于遥远的战场,而是以一种更难预警的方式,进入普通人的生活。

遇害的两人是亚伦 · 利辛斯基和莎拉 · 林恩 · 米尔格里姆。亚伦本计划在下周返回耶路撒冷,向莎拉求婚。

两人相识于摩洛哥,当时美国犹太人委员会和当地 NGO 正在举办一场公益项目,汇集了来自美国、以色列、法国和摩洛哥的犹太人和穆斯林。他们参观了犹太教堂和清真寺,并寻求建立更密切的联系。

穆斯林参与者之一亚斯米娜 · 阿斯拉尔吉斯(Yasmina Asrarguis)告诉媒体,在旅行中亚伦和莎拉变得亲密无间,因为他们发现双方有着一致的价值观,犹太人和穆斯林可以毗邻而居,而不是为了土地而互相残杀。

莎拉的父亲罗伯特在接受采访时谈到,他的女儿 " 热爱以色列 ",也 " 关心生活在中东的每一个人 "。他提到,她既有亲密的巴勒斯坦朋友,也有许多以色列朋友。

图为事件遇害者,他们是一对恋人

事发当晚,首都犹太博物馆正举行一场主题为 " 将痛苦转化为目标 " 的聚会。主办方邀请了多位人道援助工作者,共同探讨包括加沙在内的中东人道主义危机。

主办这场活动的乔乔 · 卡林心有余悸地表示," 讽刺的是,我们当时讨论的是如何建立桥梁,结果却被如此深重的仇恨迎头砸下。"

对这起悲剧的定性,迅速在政界与社交媒体上发酵。

以色列驻联合国大使丹尼 · 达农称这是一起 " 反犹恐怖主义的变态行径 ";美国驻以色列大使迈克 · 哈克比则表示," 这起恐怖袭击让以色列人民在清晨震惊不已 "。美国两党多位政界人士也迅速表态,将此案定性为反犹主义暴力。

英国、法国、德国、意大利等国领导人亦陆续发声,谴责这起 " 反犹主义罪行 "。

美国联邦调查局(FBI)则表示,正在调查此次袭击是否构成恐怖主义或仇恨犯罪,目前尚未作出定性。

5 月 22 日,在美国华盛顿,执法人员在枪击事件现场工作 / 图源:新华社

在社交平台上,有人表达出对安全局势的担忧,认为距离白宫与国会不到两公里的地方都不再安全;还有人直言:" 还需要多少证据,才能承认反犹主义已发展到令人胆寒的地步?"

另一些评论则将此次袭击视为 " 全球化巴勒斯坦大起义 "(globalize the Intifada)口号的现实回响,认为部分抗议者所使用的激进行动语言,已模糊了抗议与暴力之间的界限。

也有声音强调,嫌疑人不过是 " 又一个精神问题的人 ",质疑其是否被战争舆论激化," 有本事就去战场,不要把仇恨带来我们这儿 "。主张 " 中东的冲突应留在中东 " 的言论,在此背景下再次抬头。

与此同时,这起悲剧发生之际,正值国际社会对以色列扩大加沙军事行动、人道危机加剧的批评日益高涨。

以色列总理办公室 22 日发表声明,内塔尼亚胡要求全球所有以色列外交机构加强安全防护。图为 5 月 22 日,警察在位于柏林的以色列驻德国大使馆外警戒 / 图源:新华社

以色列总理本雅明 · 内塔尼亚胡随即将此案与哈马斯 2023 年 10 月 7 日对以色列的袭击联系起来,称嫌疑人在被捕时高呼的 " 解放巴勒斯坦 ",与那场袭击中听到的口号如出一辙。

他还点名批评英国工党领袖基尔 · 斯塔默、法国总统马克龙与加拿大央行前行长马克 · 卡尼,指责他们 " 让哈马斯有勇气永远继续战斗 "。就在案发前几日,三人曾联合签署一封措辞激烈的公开信,谴责以色列在加沙的军事行动。

很快,这起原本应引发哀悼的悲剧,被一连串密集的政治语言包围。

在如今的讨论中,一个旧词——反犹主义被不断复写。

事件发生后,媒体将其与 1973 年的以色列外交官刺杀事件并列。当年,以色列空军上校、驻美军事副武官约瑟夫 · 阿隆在马里兰家门口被暗杀,案件至今未破。但调查指向巴勒斯坦激进派组织 " 黑色九月 ",背景牵涉冷战时期的地缘政治与恐怖主义网络。

在私人层面,当两条年轻的生命因此消逝,因犹太身份而感到不安与恐惧,是一种真实而合理的反应。但在公共层面,将两者相提并论,也试图将当前事件纳入 " 延续性的反犹暴力框架 " 和恐怖主义叙事中,从而淡化它与当下战争责任的联系。

一方面,在过去一段时间,以色列政府表现得愈发疯狂。

5 月 17 日,联合国儿童基金会宣布,以色列军队在过去两天中杀害至少 45 名巴勒斯坦儿童;华盛顿枪击发生的前日,以军在约旦河西岸对一支涉及数十国外交官的和平使团鸣枪示警,引发国际社会谴责。

事发当日,以色列军队轰炸了贾巴利亚难民营内的奥达医院,并派出地面部队进入院区,约 180 名医护人员与病患被困。这是加沙北部最后两家运作的医院之一。

5 月 21 日,在以军空袭加沙地带北部杰巴利耶难民营所在区域后,一名男子抱着受伤的儿童寻求救援 / 图源:新华社

这也是为什么在以色列国内反对派看来,反犹主义愈演愈烈,内塔尼亚胡政府要负首要责任。不少居住在海外的以色列公民,也多次公开反对这些行动。然而,他们的身份和国籍,早已卷入冲突之中,变得高度政治化了。

此外,在社交平台上,也有不少人质疑:在美国,个体袭击者可以在第一时间被定性为 " 恐怖分子 ",但为什么以色列的军事行动,即使造成大量平民伤亡,却鲜少被赋予类似标签?

另一方面,特朗普在巴以冲突与 " 反犹主义 " 议题上的应对方式,也令美国国内的政治与言论生态进一步复杂化。

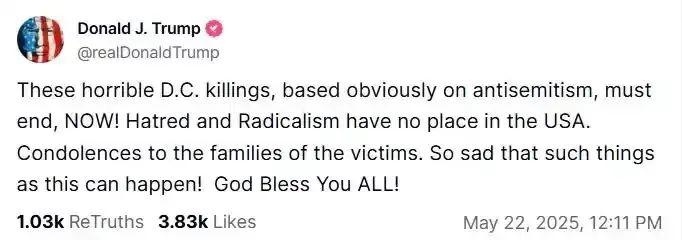

特朗普的 " 亲以色列 " 立场,更多是对以色列政府的战略支持,而非出于对犹太社群的文化理解或同理心。在公开发言中,他曾多次使用带有反犹刻板印象的言辞,对极右翼群体中的反犹言论亦鲜少制止。

这种 " 双重 " 立场,使他在打击 " 反犹主义 " 时,往往表现出政治化、工具化的倾向,并倾向于将一切针对以色列的批评,简化归类为 " 反犹主义 "。

4 月 7 日,美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡 / 新华社记者 胡友松 摄

2023 年 10 月,哈马斯袭击以色列、加沙战事升级后,全美多所高校爆发声援巴勒斯坦的抗议潮。最初,多数行动以 " 人道主义 " 与 " 停火诉求 " 为核心,但随着拜登政府被批 " 过度偏袒以色列 ",随着加沙形势恶化,抗议迅速演变为全国性政治争议。

美国对以色列的支持早已超越党派之分,成为一项稳定的外交共识。这背后既有冷战延续下的地缘战略,也有国内政治考量。

虽然犹太群体在总人口中占比不高,但在捐款、舆论与学术资源配置中影响深远。学生运动将加沙战争带入校园议程,自然触碰了这一政治敏感区。

面对保守派日益高涨的施压,特朗普在去年竞选期间直接将亲巴抗议者称为 " 哈马斯同情者 " 和 " 圣战支持者 ",并承诺 " 驱逐出美国 "。

特朗普在社交平台发帖称:" 发生在华盛顿的这类显然基于反犹主义的恐怖杀戮必须马上停止 "/ 图源:观察者网

2025 年初上任后,他迅速签署第 14188 号行政命令,以 " 打击反犹主义 " 为名,扩大打击范围至高校与移民群体。特朗普命令调查 60 所大学是否 " 未能保护犹太学生 ",以此驱逐亲巴立场外籍学生与绿卡持有者。

行政令出台后,政治清算迅速展开。哥伦比亚大学面临 4 亿美元联邦预算削减的威胁,选择妥协;而哈佛大学则拒绝与政府合作,并宣布提起诉讼。作为回应,联邦政府冻结了其研究经费,并于 5 月 22 日暂停哈佛招收国际学生的资格,要求已在读的外籍生必须转学,否则将失去合法身份。这一举措,被广泛解读为对高校亲巴抗议潮的直接报复。

事实上,早在特朗普重返白宫前,由共和党主导的国会教育委员会,就已持续向高校施压,要求 " 肃清反犹主义 "。不到半年内,哈佛、宾夕法尼亚大学等多所名校的校长相继辞职,舆论与学术空间随之收紧。

点击图片可查看相关文章《哈佛危矣,依然够硬》

尽管部分保守派犹太组织表示支持,但也有大量犹太人对此深感警惕。

一项 2025 年 5 月的民调显示,49% 的注册犹太选民认为,这些做法实际上加剧了反犹主义氛围,仅 25% 的人认为有所缓解。在是否应逮捕或驱逐亲巴抗议者的问题上,61% 表示反对,支持者仅占 20%。

可以说,特朗普这一系列操作,使原本旨在回应 " 反犹主义 " 的政策,逐渐演变为权力斗争与政治动员的工具。就像当代思想家、哈佛大学心理学教授史蒂芬 · 平克所言," 政府的真正动机其实很明显——是要削弱那些不受行政权力直接控制的公民社会影响力中心 "。

在这样一个风声鹤唳的氛围里,仇恨持续蔓延。

围绕这场悲剧的讨论中,存在不少强烈极端情绪和阴谋论的发泄。

有人在为此欢呼,认为这是加沙的 " 剧本重演 ",是一种 " 因果循环 ";也有不少人认定这就是一场 " 伪旗行动 " ——是以色列为了转移注意、制造同情所策划的事件。

在这样混杂的舆论场,一个问题被再次推到了人们面前——人们是否在仇恨与信息混乱中,放弃了去确认一起事件是否真实、一个生命因何值得哀悼的努力?

5 月 22 日,人们在美国首都华盛顿白宫附近悼念遭枪杀的以色列驻美使馆工作人员 / 图源:新华社

有一位网友写道:" 我非常理解我们这些支持巴勒斯坦的人所感受到的愤怒和无力感。但那种毫无顾忌的欢呼,真的让我感到恶心。这不是抗争,而是反犹。"

他指出,嫌疑人根本不可能了解遇害者的政治立场,只是在仇恨中选择了随机攻击," 没有人赢了,人性输了 "。

巴以问题本就复杂,美国乃至整个国际社会在其中的角色,早已引发广泛争议。在过去两年中,人道危机几乎成为全球治理失效的缩影。

连续数月的轰炸、不断攀升的死亡数字、不忍直视的军事现场画面,逐渐成为新闻中的 " 背景音 "。但在 5 月 22 日晚 9 点 05 分,这样的暴力,追上了和平社会的脚步。

这并非一次偶发的恐怖事件。近两年,不止一个美国人选择在标志性地点自焚来表达对加沙人道灾难的抗议。

5 月 23 日,加沙地带中部布赖杰难民营遭以军空袭后冒出浓烟 / 图源:新华社

在那封据传是罗德里格斯所写的公开信中,他提到他的行为受到一名美国空军士兵的启发——那名士兵名叫亚伦 · 布什内尔,于 2024 年在华盛顿的以色列大使馆外自焚,以抗议加沙战争,罗德里格斯称他为 " 烈士 "。

但如今,逐渐积累的情绪,也将这股仇恨转向无辜的他人。

有网友表示,过去几年在美国生活,已目睹极端右翼思潮的崛起,如今他担心," 另一种极端形式的左翼也正在形成 "。

不少人感叹,那些曾以 " 反对仇恨与偏执 " 为初衷的人,最终却走向了制造仇恨与偏执的另一端。

这起悲剧发生后,当地政客,乃至警察局长都多次出面,试图安抚民众,并承诺将加强安全部署、增派执法人员。但真正缺失的,从来不只是 " 看得见的安全 "。

5 月 22 日,在美国首都华盛顿,华盛顿特区联邦检察官珍尼娜 · 皮罗在新闻发布会上发言 / 图源:新华社

仇恨的副产品,不只是恐惧,更是那种在日常生活中悄然蔓延的不信任,是在无形中加深对另一个群体的简化和刻板想象。

尽管这场悲剧会在法律层面迎来一个结果,但它引发的后续争论和政治后果,将会在更长时间内持续发酵。反犹问题,将进一步撕裂美国。

值班主编 | 张来

排版 | 八斤