宁合两大都市圈交汇之城含山:要想身体好,常往含山跑

含山是一座被山包裹在怀里的县城。

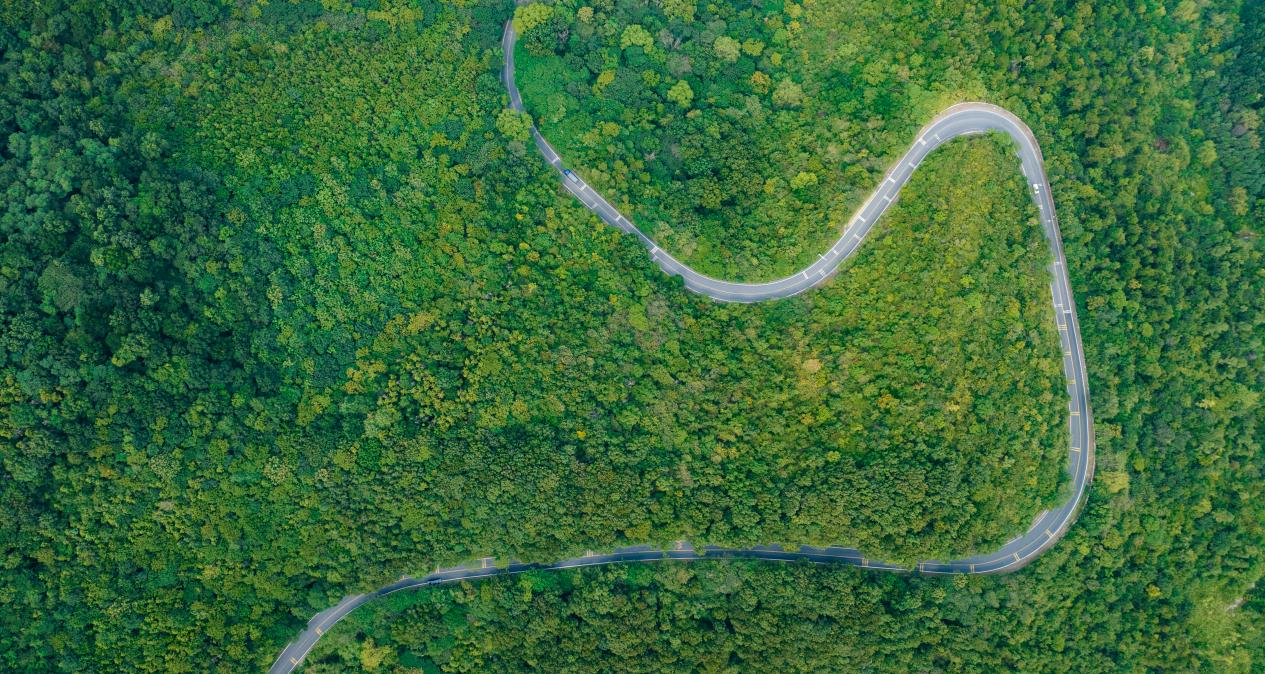

驶向含山县城的公路像山脚下的褐色绸带,将人带到烟火家园。“前面就到县城了”,司机师傅指着远方的高楼说。转弯时,整座县城似乎是从山褶里滑出来的。难怪,含山因“群山列峙,势若吞含”得名。

含山并不是远方,其位于南京、合肥两大都市圈交汇处,具有“一县望六市”的优势,距离南京、合肥、芜湖、马鞍山、滁州、铜陵六座苏皖城市直线距离均不足100公里,区位优越。但这里却拥有人们对远方的想象:森林覆盖率超40%,空气质量常年保持优良,水系纵横,拥有苍翠林海……

近年来,含山正以“山水含韵、康养天成”的姿态走入公众视野,在长三角“轻度假”版图中悄然崛起。

其突围之道,在于将“绿水青山”转化为“健康资本”。在含山,游客可以找到生活的另一种可能——不必追赶时间,只需感受自然与文化的温度。这或许正是“常往含山跑”的真正意义。

用千年文脉赋能现代康养,“小而美”的县域叙事也可以成为都市人心之所向。

去山里“森呼吸”

清晨7点,80岁的退休教师老张准时出现在太湖山森林公园入口。他背着一个泛黄的斜挎帆布包,步履稳健地踏上登山步道。

尽管上了年纪,但老人家体力却是不输的。大约一小时后,他就登上了山顶的望江亭,从包里取出水杯和书,在鸟鸣与松涛中开始晨读。

太湖山森林公园。 本文图片均为中共含山县委宣传部提供

太湖山森林公园景区经理徐建中巡山时经常会看到老张。“张老师今天来这么早呀”“你来巡山啊?”两人相视一笑,暖意从清晨的雾气中升腾。一个背起工具包走向密林深处,一个翻开书页继续阅读。简单的问候,成了他们在青山中相遇的仪式感。

太湖山国家森林公园被誉为“皖中绿肺”,面积达2006公顷,森林覆盖率92%。枫香、松树、栗树等,各式树木有100余种。偶尔运气好,游客在上山途中还能碰见獐子、野兔、松鼠等森林原始居民。

除此之外,砂岩峰林的嶙峋奇崛、古刹龙泉的钟声悠远、月亮湖湿地的潋滟波光,在太湖山交织成一幅跃动的生态交响诗,不断吸引长三角游客奔赴这场“森呼吸”的邀约。

老张十年如一日爬山,也是看上了这份绿意葱葱,“这里的空气像被洗过一样,深呼吸一口整个人都清爽了。”他笑着说。

含山人对太湖山森林公园是极其钟爱的。徐建中说,景区对含山当地人免票,每天8点多山上就开始陆续上人了。无论是漫步林间小道,还是静坐在湖畔,都能让人忘却尘嚣,沉浸在大自然的怀抱中,享受身心的放松与净化。

刚来太湖山工作时,徐建中巡山结束下来后,喘着粗气小腿都在发抖。五年过去了,他也成了一位“山林行者”,2小时就能轻松走完前后山。

含山常住人口仅34万,却拥有几十位百岁老人。行至山腰处,徐建中指着葱郁的林海发出感慨:“这里的负氧离子浓度常年超3000个/cm³,山林在吐纳呼吸间滋养着这片土地上的人。”当人类学会与自然同频,身体也会焕发意想不到的潜能。

近年来含山持续实施“平安森林”“健康森林”行动,2024年完成人工造林1910.3亩,封山育林1.8851.2亩,森林抚育18845.5亩,县域内PM2.5年均浓度同比下降5%左右,空气质量得到持续改善。

在含山这座小城的自然生态里,人们总能找到属于自己的松弛节奏和疗愈场域,于山水之间寻回生命的本真状态。

含山的路子也说明了,县域文旅的竞争力未必在于规模,可以聚焦于将自然资源转化为可持续的健康价值。当都市人被“水泥森林”裹挟时,含山却以“绿肺”之名,为都市人提供了一处疗愈身心的自然栖居地。

触摸五千年文明的心跳

五千年前先民看的星空,和现在是一样的吗?

如何从时光中获得文化滋养,含山给出的答案是,来一场探寻远古文明的对话。

凌家滩。

含山凌家滩遗址是一处距今5800年至5300年的新石器时代晚期中心聚落遗址,自1987年发掘以来,共出土玉器1000多件,堪称史前玉器的安徽“智造”。

凌家滩文化与辽宁红山文化、浙江良渚文化并列为中国史前三大玉文化。有趣的是,如今途经这里的商合杭高铁就连接着凌家滩和良渚,而在5000多年前,连接两地的是长江。

凌家滩遗址的考古发掘,呈现了5000多年前凌家滩先民的生活图景:祖先们在山水自然中规划居所,人们种稻养殖、渔猎采集,同时从事玉石器、陶器、纺织等手工业生产,内外两条环壕守卫一方平安……

记者在凌家滩国家考古遗址公园采访时,大门口停了数十辆大巴车。景区的工作人员说,“这都是来参观的研学团,周末的时候能有数十批,讲解服务都预约满了。”

凌家滩对游客的吸引力,绝不止于出土的精美玉器,更是一对远古文明的探索。作为研学旅行目的地,凌家滩国家考古遗址公园具备了遗址展示、考古研究、农耕生产、生态游憩、文化教育等多项功能。公园自开放以来,累计接待游客约150万人次,带动旅游综合收入约2亿元。

除了名气足够响亮,凌家滩这个重要的IP也让含山人有了更强烈的文化认同。当地人唐与告诉记者,只要外地的亲戚朋友来了,一定会带他们去凌家滩看看,“这可是中华文明的重要源头。”他认为,凌家滩遗址也侧面证明了含山这块土地养人,“5000年前的祖先们会选择在这里定居,与当下追求的康养理念是不谋而合的。”

在凌家滩遗址北门附近,凌家滩遗址博物馆项目的主体结构及墙体粉刷施工已基本完成,正在进行博物馆陈列展览公装区域施工。未来,这里将集中华文明探源凌家滩陈列展示厅、文物库房、接待大厅等功能于一体,成为中华文明探源解读和研学体验的重要场所。

当下,凌家滩遗址的“文化红利”正持续释放。含山以遗址为核心,正将周边农家乐、温泉民宿进行串联,形成“考古+康养”产业链。

文化认同感渗透在含山的每个角落。记者在散步时,发现含山县城里有不少墙上彩绘,再现了伍子胥“一夜白头”、王安石游褒禅山、望梅止渴等发生在含山的历史故事。“我们可都是听这些故事长大的。”唐与说。

历史并没有远离。凌家滩的玉器、王安石的笔墨、伍子胥的传说,不再是沉睡的符号,而是通过科技、旅游与民生工程,转化为“活着的遗产”。

含山将历史融入生活,更以创新激活传统:褒禅山夜游灯光秀、非遗打铁花表演、龙舟赛等节庆活动,让文化“可触可感”。这样的文化创新氛围,也让游客置身其中获得滋养,为含山文旅注入底气。

当文明滋养转化为生活方式,一座小城便拥有了让时光绵长的魔力。含山的文化赋能,将“我从何处来”的答案,转化为“我向何处去”的坚定步伐。

凌家滩考古研学小镇。

康养+,打造慢生活能量场

早上7点,晨光洒在得胜河上,银色的波光温柔璀璨。记者换上跑鞋踏上滨河步道,加入当地一场生态康养叙事:前方遛狗的阿姨小跑着,金毛犬的尾巴扫过缀满露珠的狼尾草;穿柠檬黄骑行服的少女掠过身侧,车铃叮当惊起飞过的小鸟;还有几个大爷聚在一起,悠闲地比画着太极招式。

这是含山早上最日常的一幅切片。穿城而过的得胜河大变样,也带给了含山人幸福增量。含山采用“潮汐流人工湿地+生态涵养塘”组合工艺,每年为得胜河削减污染物,生态补水1460万吨,实现“水清岸绿”。如今,得胜河水质已稳定达到Ⅲ类标准。

最好的民生工程,从不是冰冷的治理数据,而是让每个人在流动的风景中,触摸到生活舒展的肌理。

不仅如此,为了提升城市的幸福度,含山还大力推进“口袋公园”建设,街头巷尾的古城墙公园、小东门公园等“微空间”,让市民推窗见绿、出门入园。目前,县城建成区绿地率达40.74%,人均公园绿地面积13.28平方米,“15分钟游园圈”已初具规模,来到含山,“五步一景”是常态,处处皆画卷。

在含山,幸福感还体现在舌尖的美味上。焦壳流汁的鲜肉锅贴、缀着虾米的煮干丝、薄如蝉翼的小笼汤包,都裹着地道江淮风味。

不过让食客最流连驻足的,恐怕还是那碗已经成为美食名片的老鹅汤。铜闸镇散养的白鹅经数小时文火慢炖,表层凝着金色油膜。“咱含山人的早晨,得从这口滚烫的踏实感开始。”常客林平吹着汤勺笑道。

阳光斜照进店堂,带着孩子来喝汤的三口之家、架着相机的背包客、晨练归来的跑者,都在蒸腾的热气中达成某种默契:幸福就是让味蕾替心灵记住生活的温度。

喝完老鹅汤,还可以去感受地热温泉的暖意,热气氤氲间,周身疲惫消散。唐与自大学毕业后就回了含山工作,“含山是小而美的地方,好吃好喝好玩,幸福感满满。”

上周,他带着家人刚打卡完新开业的昭关温泉。这是含山县的首个温泉项目。这里的温泉水质优良,富含多种对人体有益的矿物质和微量元素。泡一泡温泉,不仅可以让人在水汽中舒缓身心、驱散疲惫,更能借助温泉疗养。

以“康养+”推动业态融合,含山正响亮地喊出,“要想身体好,常往含山跑”。

含山的故事,是生态与人文的默契共生。它不追求网红式的喧嚣,而是以“慢”为锚,让每一片森林、每一处古迹、每一碗老鹅汤,都成为疗愈身心的密码。

在长三角“轻度假”浪潮中,含山以“小而美”的姿态证明:真正的竞争力,源于对本土价值的深度挖掘与真诚表达。